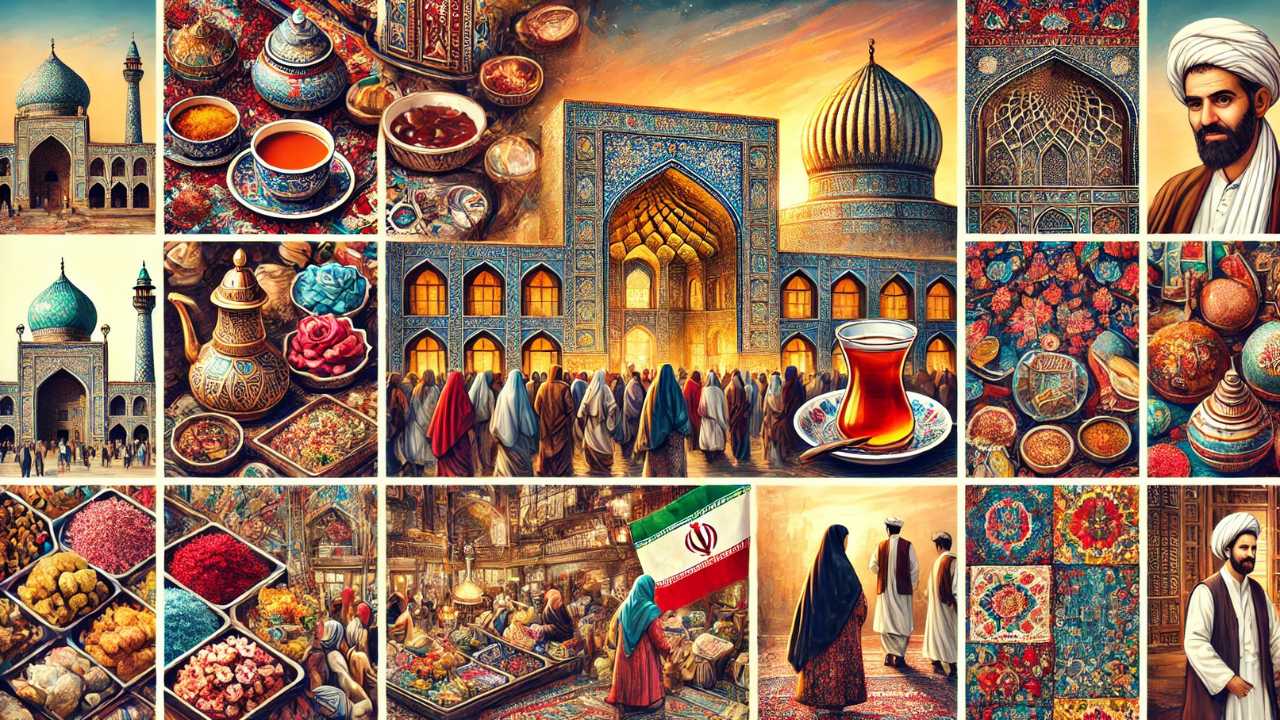

イランは、その豊かな歴史と独特な文化で知られる国です。

しかし、その内部には多くの人々が知らない驚くべき事実が隠されています。

今回は、イランの文化や習慣について、あまり知られていない7つの真実を探ってみましょう。

この記事の目次

イランの文化と習慣:知られざる7つの驚きの事実

イランについて、あなたはどれだけ知っていますか?

以下に、多くの人が知らないイランの驚くべき事実をまとめました。

- シーア派イスラム教が国教:アラブ諸国とは異なる宗派

- 厳しい服装規制:違反者には鞭打ちも

- 女性のスタジアム入場禁止:一部例外あり

- 夜に爪を切ってはいけない:不思議な文化的タブー

- 公の場でのアルコール禁止:厳格な宗教的規制

- イスラム革命の影響:現代の政治体制の起源

- 世界有数の資源大国:天然ガスと原油の豊富な埋蔵量

- 靴下を履いたまま寝ると妖怪が来る:興味深い迷信

- 男性の髪型や眉毛にも規制:意外な取り締まりの対象

イランは、私たちが想像する以上に複雑で興味深い国です。

その文化や習慣は、私たちの常識を覆すものばかりです。

それでは、これらの驚くべき事実について、さらに詳しく見ていきましょう。

シーア派イスラム教:イランの宗教的特徴

イランの宗教的特徴として最も重要なのは、シーア派イスラム教が国教として定められていることです。

これは、多くのアラブ諸国がスンニ派を主流としているのとは対照的です。

シーア派とスンニ派の違いは、イスラム教の初期の指導者の正統性をめぐる解釈の違いに起因しています。

シーア派は、預言者ムハンマドの従兄弟であり娘婿でもあるアリーとその子孫を正統な指導者と見なしています。

一方、スンニ派は預言者の親族以外からも指導者を選出できると考えています。

この宗派の違いは、イランと他のイスラム諸国との関係に大きな影響を与えています。

例えば、イランとサウジアラビアの対立は、しばしばシーア派とスンニ派の対立として描かれることがあります。

しかし、イランの人々の日常生活においては、この宗派の違いがどのように影響しているのでしょうか。

実際には、礼拝の方法や宗教行事の細部に違いがあるものの、基本的な信仰の内容は共通しています。

イランの人々は、1日5回の礼拝、ラマダン月の断食、メッカへの巡礼など、イスラム教の基本的な教えを守っています。

ただし、シーア派特有の行事として、イマーム・フセインの殉教を悼むアーシューラーの儀式があります。

これは、イランの文化的アイデンティティを形成する重要な要素となっています。

厳格な服装規制:イランの日常生活への影響

イランの服装規制は、世界的に見ても非常に厳格なものとして知られています。

特に女性に対する規制は厳しく、公共の場所では髪の毛を隠すヒジャブの着用が義務付けられています。

また、体の線が見えないようなゆったりとした服装を着用することも求められます。

これらの規制に違反した場合、鞭打ち、罰金、さらには投獄といった厳しい処罰が科される可能性があります。

しかし、服装規制は女性だけでなく、男性にも及んでいます。

男性も過度に露出の多い服装は禁止されており、短パンや袖なしシャツの着用は公共の場所では認められていません。

さらに、男性の髪型や眉毛の形にまで規制が及んでいることは、多くの人にとって意外かもしれません。

これらの服装規制は、イランの日常生活に大きな影響を与えています。

例えば、若者の間では、規制の範囲内でどれだけおしゃれができるかが一種の挑戦となっています。

ヒジャブの着け方を工夫したり、カラフルな服を組み合わせたりすることで、個性を表現しようとする動きも見られます。

一方で、これらの規制に反対する声も根強くあります。

最近では、ヒジャブ着用義務に抗議する女性たちの運動が注目を集めています。

しかし、このような抗議活動は当局による厳しい取り締まりの対象となっており、参加者は大きなリスクを負っています。

服装規制は、イランの社会や文化を理解する上で重要な要素の一つと言えるでしょう。

女性のスタジアム入場禁止:変わりゆく伝統

イランでは長年、女性のスポーツスタジアムへの入場が禁止されてきました。

これは、男性が多数集まる場所に女性が入ることは不適切だという伝統的な考え方に基づいています。

しかし、この規制に対しては国内外から批判の声が上がっており、最近では少しずつ変化が見られるようになってきました。

2018年には、特例として一部の国際サッカー試合で女性の入場が認められました。

これは、FIFAなどの国際機関からの圧力も影響していると言われています。

しかし、この変化はまだ限定的なものであり、多くの国内リーグの試合では依然として女性の入場が禁止されています。

この問題は、イランの社会における男女の役割や権利に関する広範な議論の一部となっています。

スタジアム入場禁止の撤廃を求める活動家たちは、これを女性の権利拡大のための重要なステップと位置付けています。

一方で、保守派は伝統的な価値観を守るためにこの規制を維持すべきだと主張しています。

この問題は、イランの社会が直面している近代化と伝統の間のジレンマを象徴しているとも言えるでしょう。

女性のスタジアム入場をめぐる議論は、今後もイランの社会に大きな影響を与え続けると予想されます。

不思議な文化的タブー:夜の爪切りと絨毯

イランには、私たちにとって不思議に思える文化的タブーがいくつか存在します。

その中でも特に興味深いのが、夜に爪を切ってはいけないという習慣です。

この習慣の起源は明確ではありませんが、様々な説が存在します。

一説によると、夜に爪を切ると不幸が訪れるとされています。

また、切った爪を絨毯に落とすことも禁じられています。

これは、絨毯が伝統的にイランの文化において重要な位置を占めているためです。

絨毯は単なる床敷物ではなく、芸術作品や家族の宝物として扱われることが多いのです。

これらのタブーは、一見すると迷信のように思えるかもしれません。

しかし、これらの習慣の背後には、衛生面や安全面での配慮があったのではないかと考えられています。

例えば、夜に爪を切ることを避けるのは、暗い中で怪我をする危険性を減らすためだったかもしれません。

また、切った爪を絨毯に落とさないようにするのは、単純に清潔さを保つためだったとも考えられます。

これらの文化的タブーは、イランの人々の日常生活に深く根付いています。

多くのイラン人は、これらの習慣を当たり前のこととして受け入れており、特に意識せずに守っています。

このような文化的タブーは、イランの豊かな伝統と文化の一部を形成しているのです。

厳格な宗教的規制:公の場でのアルコール禁止

イランでは、イスラム法に基づいて、公の場でのアルコール消費が厳しく禁止されています。

この規制は、イスラム革命以降、特に厳格に施行されるようになりました。

アルコールの製造、販売、消費はすべて違法とされ、違反者には厳しい罰則が科されます。

罰則には、鞭打ちや罰金、場合によっては投獄も含まれます。

しかし、この厳格な規制にもかかわらず、イラン社会においてアルコールが完全に消滅したわけではありません。

密造酒の製造や密輸入されたアルコールの闇市場が存在することが知られています。

特に、都市部の若者の間では、隠れてアルコールを楽しむ文化が根強く残っています。

ただし、これらの行為は非常に危険を伴うものです。

密造酒による健康被害や、当局に発覚した場合の厳しい処罰のリスクがあります。

一方で、イランにおけるアルコール禁止には例外も存在します。

例えば、宗教的少数派であるキリスト教徒やユダヤ教徒には、宗教的儀式のためのワイン使用が限定的に認められています。

また、医療目的でのアルコール使用も許可されています。

このアルコール禁止は、イランの社会に大きな影響を与えています。

例えば、飲酒文化の代わりに、お茶を飲みながら社交を楽しむ文化が発達しています。

イランの茶屋は、人々が集まり、会話を楽しむ重要な社交の場となっています。

アルコール禁止は、イランの社会規範や生活様式を形作る重要な要素の一つとなっているのです。

イスラム革命の影響:現代イランの政治体制

1979年のイラン・イスラム革命は、イランの政治体制と社会を根本から変えた歴史的な出来事です。

この革命により、2500年以上続いた王政が終わり、イスラム法学者による統治体制が確立されました。

革命の指導者であったホメイニー師は、「ヴェラーヤテ・ファギーフ」(イスラム法学者による統治)という概念を導入しました。

この体制下では、最高指導者がイランの政治と宗教の両面において最高権力を持ちます。

イスラム革命は、パフラヴィー王朝の急速な西欧化政策に対する不満から生まれました。

多くのイラン人は、伝統的な価値観が失われつつあることに危機感を抱いていました。

革命後、イランの社会は大きく変化しました。

イスラム法に基づく厳格な規制が導入され、女性の権利や表現の自由に大きな制限が加えられました。

教育システムも大幅に改革され、イスラムの教えが重視されるようになりました。

外交面では、アメリカをはじめとする西側諸国との関係が悪化し、国際的な孤立を経験しました。

しかし、革命から40年以上が経過した現在、イランの社会は徐々に変化しつつあります。

若い世代を中心に、より開かれた社会を求める声が高まっています。

特にソーシャルメディアの普及により、外の世界との接点が増え、価値観の多様化が進んでいます。

世界有数の資源大国:イランのエネルギー資源

イランは、世界有数の天然ガスと原油の埋蔵量を誇る資源大国です。

特に天然ガスの埋蔵量は世界第2位、原油は第4位と推定されています。

これらの豊富な資源は、イランの経済にとって重要な役割を果たしています。

石油・ガス産業は、イランの輸出収入の大部分を占めており、国家財政の主要な収入源となっています。

しかし、この資源の豊富さは、イランにとって両刀の剣となっています。

一方で、経済制裁により、イランの石油輸出は大きく制限されています。

これにより、イランは経済の多角化と非石油部門の発展を迫られています。

また、環境問題への意識の高まりから、再生可能エネルギーへの投資も増加しつつあります。

イランのエネルギー政策は、国内外の政治情勢と密接に関連しており、今後も注目される分野となるでしょう。